小水力発電システムとは?

弊社が開発した小水力発電(マイクロ水力発電)は、

小規模な水力発電設備です。

水力発電所放流水、工業用水、農業用水など

設置できる場所が多く、安定した

分散型エネルギーを作ることができ、

また水利権許可などの手続きが簡単といった

メリットがあります。

小水力発電(マイクロ水力発電)は、

初期費用は掛かるものの、不動産投資より安定的に

初期費用を回収できるだけでなく

経済的に安定した

クリーンエネルギーを自給自足できるということ

が最大のメリットになります。

自然エネルギーを活用しませんか?

水資源を豊富に利用している場所に於いて、

単に水を流しているのでは水の力、つまりエネルギーを

捨てていることになります。

そのエネルギーをその場で電力として利用すれば

省エネルギーになるのはもちろん

災害時の非常用電源としても利用できます。

小水力発電でつくった電気は

石炭やガスからつくった電気よりも自然環境に適した

エネルギーであり、CO2を一切出しません。

東日本大震災以降、原子力発電に代わって

火力発電の割合が増加したことで、

CO2排出量の削減が難しくなってきており、

新たな電力源の確保が喫緊の課題となり、

再生可能エネルギーの期待が高まっています。

設置出来る場所は非常に多くあります。

エリスは、自治体や流体工学専門の大学・研究機関と

共同で研究開発を重ねています。

小水力発電システムを導入する3つのメリット

-

その1 自然エネルギーを有効利用できる

一般的に水力発電は、他の発電方式と比べても、エネルギー変換効率が60~80%と極めて優れており、24時間安定して発電する為、自然エネルギーの中では最も安定的に発電することができます。エリスでは、売電に限らずエネルギーの地産池消に適した発電機も製作・販売しています。

-

その2 設置場所が多く投資回収が早い

水力発電所放流水、工業用水、農業用水路など設置場所が多く、また、不動産投資や太陽光発電と比較すると安定的に投資回収出来ることが特長になります。回収後も安定して収益を上げることができます。従来の製品では投資回収不可でしたが、弊社製品定格7.5kWスペックでも、事業化できるようにしています。

-

その3 環境面に優れている

太陽光発電のように製造時に多量のCO2を排出せず、発電時にも温室効果ガスを排出しません。従来の水力発電設置工事のような大規模な工事が不要で、生態系に影響を与えません。エネルギーの地産地消を行うことで、送電線によるロスもなくなります。

エリスが開発した小水力発電システム

の3つの特長

の3つの特長

-

低落差・低流量でも設置できる

落差がほとんどないとされている箇所においても、流量・流速によって羽根形状を最適なものにできる為、今まで見落とされてきた場所にも設置できます。このNEDOが作成した水車選定表の赤色の部分がWaterWeco®︎の適地になります。

-

発電効率が良い

エリスは小水力発電(マイクロ水力発電)のメーカーとして下掛けから低落差環境において数値解析・流体解析・模型実験を行い最適化したものを商品化しました。

-

独自の遠隔監視システム

小水力発電(マイクロ水力発電)の運転管理は、創業約70年のエリスのグループ会社と遠隔監視システムのメーカーである東洋計器が共同開発したLPガスの安全管理技術を活用した遠隔監視システムで行っており、運用コストを最小限に抑えることができます。また、監視カメラも設置できるので、発電状況に加えて現地の様子も確認できます。これは塵芥対策などのメンテナンスコストの低減に役立ちます。

小水力発電システムを導入するまでの流れ

-

Step1

構想

候補地選定

流況データ、権利関係などの調査

候補地の図面、現地写真 独立電源(災害時の非常用電源)・省エネルギーとしての利用・売電モデルなどの検討を行います。

現地情報少ない場合、現地調査(有償)が必要になる場合がございます。 -

Step2

概略設計

概略図面作成

概算費用検討 候補地情報を元に概略設計・費用検討を行います。

内容によっては、図面作成などに費用かかる場合がございます。 -

Step3

計画

収支シミュレーション

事業主体及び維持管理者の決定

用水路管理者などへの説明

業務所掌区分の決定 概算発電量・費用などの経済性検討と、機械工学・流体工学などの見地から適地にあった適切な水車形状などの発電効率向上の検討を行います。

ファイナンススキーム構築、各種申請(水利権・電気・経済産業省・補助金など)の業務区分の取り決めを行います。 - Step4 仮契約 秘密保持契約・仮契約を締結させていただきます。

-

Step5

詳細設計

詳細図面作成

工程表作成

資金計画書作成

許認可申請手続き 詳細図面をもとに施工図面、工程表、資金計画書を作成いたします。

また、オプションで許認可申請資料などの作成もいたします。

設備規模によって、構造計算(有償)が必要になる場合がございます。 -

Step6

本契約

-

Step7

着工

土木工事

機器据付工事

電気工事 発電所の建設を行います。 - Step8 引渡し 試運転 試運転を実施し、システムの点検を行います。

イベントのご案内

プレスリリース

もっと見る

開発プロセスマイクロ発電事業の着手から現在まで

2024年1月

【入水角自動調整機構】

WaterWeco®は羽根車への入水角を自動で調整できる機構を備えています。これにより、遠隔監視システムと組み合わせることにより、ほぼ無人運転が可能になりました。

2023年6月

新潟県南魚沼市の魚野川幹線水路のWaterWeco®は、その設置場所が豪雪地帯であったため、スノージャムの問題、そして塵芥装置不要の(水車)種類とはいえ、実際枝葉などが水車羽根車に絡みつかないか、(設置前に)懸念されていました。しかし、9ヶ月稼働させた結果、スノージャムの溢水リスクも無く、塵芥の羽根車への絡みつきもありません。また、万が一の停電時・水車異常運転時に、遠隔監視装置から異常信号を送信することができ、UPSも内蔵されているため、水車を自動上昇させる機構も備えています。

2021年2月

【Fish-friendly】

WaterWeco®の最大出力確保可能領域に属する、いわゆる「未利用落差利用発電」は、発電事業の付加による環境負荷はほとんどないと考えられますが、持続可能な内陸淡水生態系の保全、絶滅危惧種の保護、生物多様性の損失阻止の観点から、スムーズに遡上可能な「魚道」を確保しています。水車は低速回転し、水車羽根車と胸壁の間は一定のクリアランスを保つことができ、胸壁はゆるやかな曲線を描いた、いわゆる「アール状」にデザインされています。

2020年11月

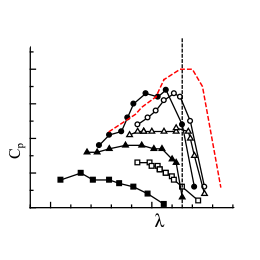

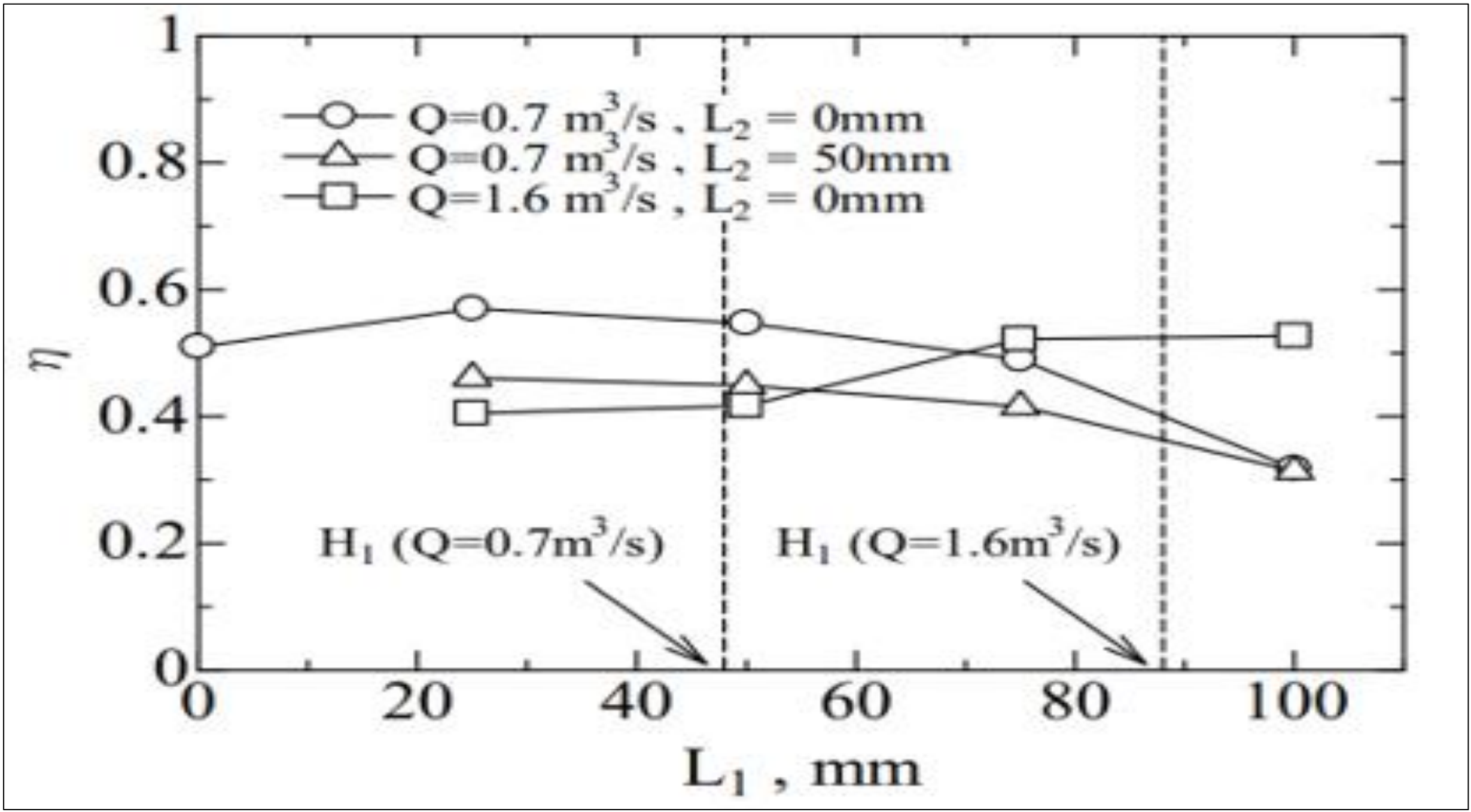

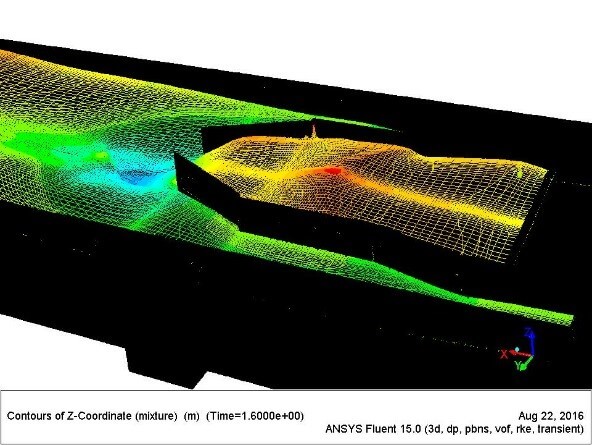

国立大学法人長崎大学大学院工学研究科、株式会社西日本流体技研との共同研究を行い、従来から製品化していた高い効率で水を掬うことができる意匠羽根車を利用し、流量が変動しても効率が落ちにくいレイアウトの最適化を行い、要件の数値解析が可能になり、最適運転の水車レイアウトを予測できるようになりました。

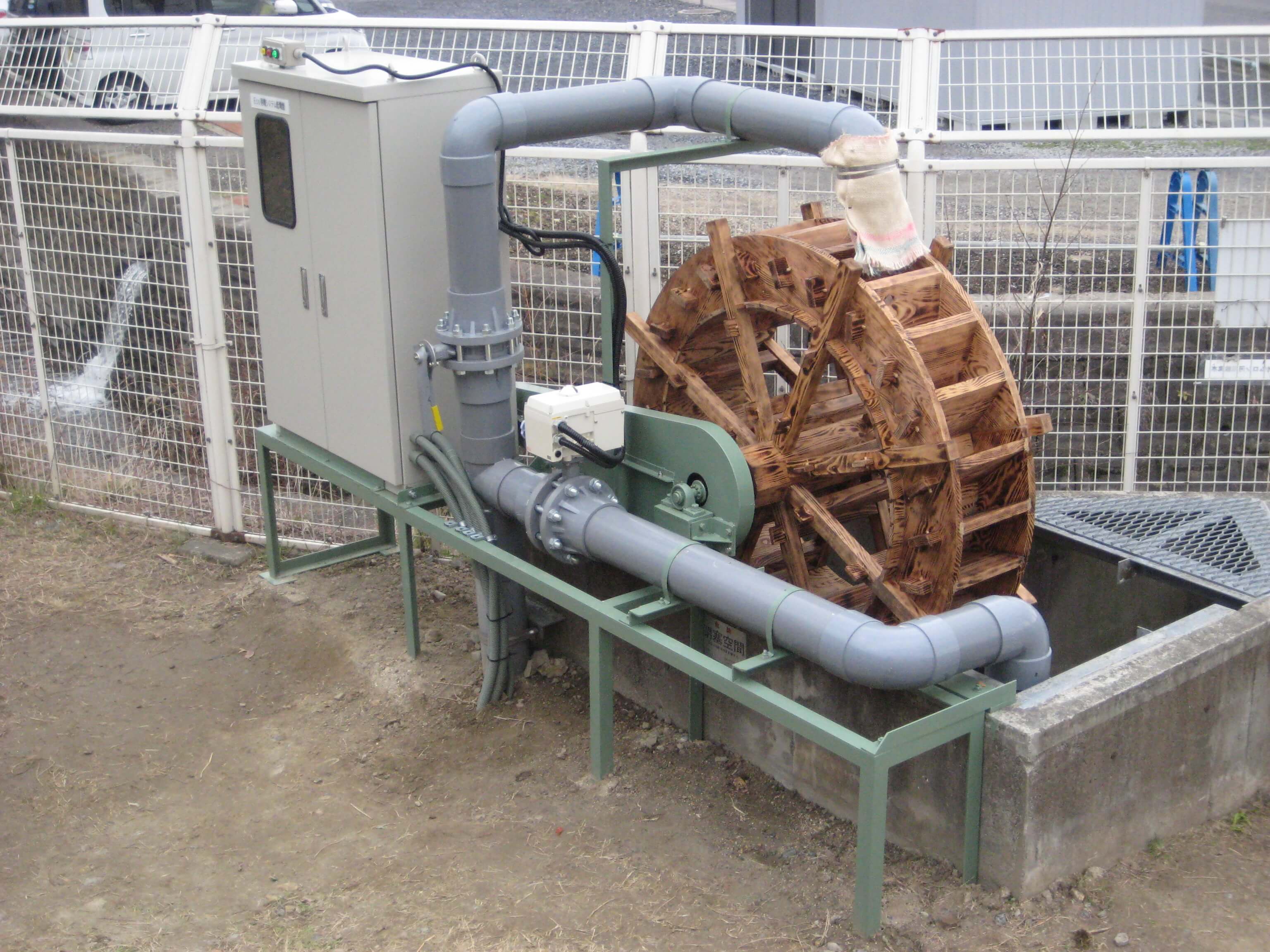

この技術により、【写真のような】農業用水路特有の流量変動時期に応じて水車自身の構成を変更することなく安定的な運転と最適スペックでの据付が可能となりました。灌漑期、非灌漑期、代搔期などの流量変動に合わせた最適レイアウトで発電できます。

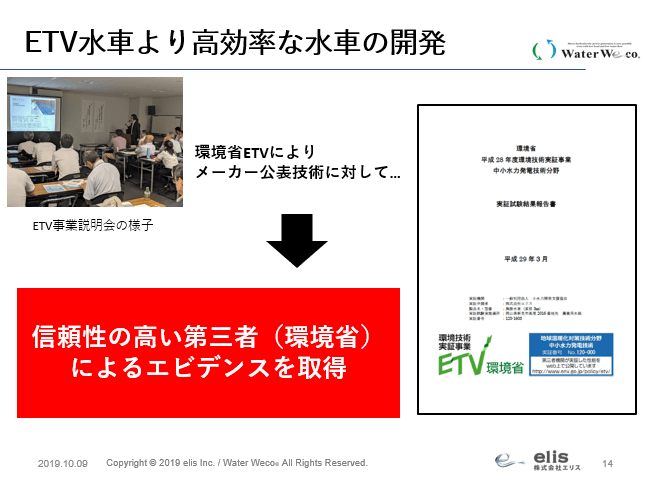

2019年10月

環境省主催ETV事業説明会にお招きいただき、岡山県新見市の農業用水路で2016年3月からFITを活用し全量売電を行っている「ETV実証水車」と国立大学法人長崎大学大学院工学研究科、株式会社西日本流体技研と共同開発した「新開発胸掛け(下掛け)水車WaterWeco®」との性能を比較説明いたしました。新開発WaterWeco®は総合効率が従来モデルと比べ約10%以上向上したことになるので、同じ初期費用で得られる売電収入も飛躍的に大きくなります。更に、塵芥装置不要で、維持管理費も大きく削減できるようになりました。

2017年10月

岡山県の助成事業「きらめき岡山創成ファンド」の一部支援を受け、風力発電研究開発の知見がある国立大学法人長崎大学大学院工学研究科、流体工学及び流体力学の知見を持つ研究所、株式会社西日本流体技研と共同で、約10年前から自治体・企業・コンサルタント会社などと水車羽根車の最適化に取り組んできました。そして、「開放型周流水車」の更なる最適化のために、水車羽根形状、羽根枚数、羽根角度などの数値解析・流体解析・数百パターンの模型実験(写真)を行いました。弊社が2016年から設置し稼働している「新見市髙尾エリス発電所」のシステム(環境省平成28年度 環境技術実証事業 中小水力発電分野 地球温暖化対策技術分野 中小水力発電技術 実証番号 No.120-000)より大幅に効率向上が確認されました。

2017年8月

ブレードに水を掛ける注水口の流体解析を行いました。更に、模型実験を行い、注水口の効果についても検証を行いました。

下掛けWaterWeco®の羽根車はコの字型の水路に投げ込む方式で設置することで発電効果を最大限に得ることが出来ることがわかりました。

WaterWeco®の羽根車はくの字型のピッチフラップ型水車を採用していますが、羽根の最大の特徴とも言える後縁(翼断面の後端)のフラップ採用に至った経緯は風車開発の経験(気体運動論)が生かされています。揚力型の水平軸風車の場合、翼にフラップを採用すると、失速域の抗力(抵抗力)が大きくなり、これが羽根車の回転を制動することに貢献します。しかし、開発した抗力型の水車の場合、この抵抗力が大きくなると、その反作用の力がそのまま水車の回転力の増加に繋がります。この研究開発では、高性能水車の羽根車の羽根枚数と軸出力を流体力学的に設計したことに特徴があります。特に、本研究では新技術のフラップを有す羽根の最適な形状を流れの数値シミュレーションによって開発しました。

2016年3月

岡山県新見市髙尾農業用水路に中四国初(「NHK〖日本放送協会〗」による調査情報)のマイクロ水力発電を設置いたしました。もう7年以上稼働していますが順調に運転(売電)を行っています。こちらは環境省のETV環境技術実証にて発電効率が25~30%でしたが、新開発のWaterWeco®はこれを更に上回る40%(淀みあり)以上を達成いたしました。更に、水車のレイアウト変更を行うことによる出力向上も確認することができました。

(2018年6月28日〜7月8日にかけて、西日本を中心に北海道や中部地方を含む全国的に広い範囲で記録された、台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨)西日本豪雨で当該用水路にも土砂が流入しましたが、このようにシンプルな構造のため水車ブレードの損傷などは見られませんでした。このタイプは古くから我が国に普及していた木製水車に近い形状の「開放型周流水車」であるため、塵芥は水車をすり抜け、塵芥対策としては簡易なスクリーンを考案し農業用水路に多く流入している藁を定期的に下流に流しています。遠隔監視カメラを利用して塵芥状況を確認することもできるため、無駄なメンテナンスを避けることもできています。また、24時間365日LPガスの遠隔監視技術を応用したシステムを利用しているので、維持コストも大変経済的です。毎日の発電状況に加え、異常信号が入った場合も安心を提供できるよう、地元のLPガス会社などと提携し、一次対応体制も整えています。

2016年2月

岡山県津山市は2016年2月6日、JAつやま(現在は【JA晴れの国岡山】)、株式会社エリスと、JAの桑谷発電所(岡山県津山市加茂町黒木)の放水路にエリスが新設する小水力発電所に関する協定を締結しました。津山市役所で締結式があり、宮地昭範前市長とJAつやまの最上忠組合長、弊社エリス代表取締役桑原順が協定書に署名しました。宮地前市長は「低炭素都市の実現に向けて、水資源の豊富な津山で小水力発電は大いに期待される。今後の新たな普及に期待したい。」と述べられました。このプロジェクトは自給自足のエネルギー社会実現に向けたモデル事業としてスタートしました。中山間地域に於いて、主要なる移動手段はガソリン自動車ですがその燃料充填を担ってきたガソリンスタンドは急速な省エネルギー化、少子高齢化などにより深刻な経営難に至っています。中にはガソリンスタンドまで片道30kmもある空白地帯も存在し、公営を余儀なくされている地帯も散見されます。そこで、小水力発電などの自然エネルギーを電気自動車に利用することで持続可能で環境負荷の無い移動エネルギーコストゼロ社会に向けた恒久的なモデル事業を行うこととしました。また、現行の電気事業法を考慮して、キャッシュレス決済システムにも対応しています。これは観光客でも気軽にこのような小型モビリティを利用できることを想定しています。小型モビリティは2人乗りで公道走行が可能になると、一気に普及すると予測されています。災害時の電源確保にも有効です。また、カーシェアリングなども活用して稼働率を向上させ、過疎化、少子高齢化の進む中山間地域の集落の持続可能な移動手段として期待が高まります。

2012年8月

当時は、まだ開放型周流水車に特化しておらず、マイクロ水力発電の中でもタイプの違うものの検証も行っておりました。岡山市のプロペラメーカーであるナカシマプロペラ株式会社などと岡山県県鏡野町の養魚場に於いて、固定式プロペラ水車の実証実験を行いました。約半年に及んだ実験の結果、このタイプ(固定式プロペラ)はメンテナンスコストが多額であることが分かりました。浄水利用時は問題ありませんが、農業用水路などの自然環境下の設置に於いては、藁、枝葉などが目詰まりしにくくメンテナンスがし易い、開放型周流水車が大変有効だということが検証できました。

2011年10月

岡山県の県北に位置する新庄村の道の駅にて、日本を代表する源流の村の組長が一堂に会する「源流サミット」の期間、道の駅に隣接している小川の流水を利用してマイクロ水力発電を設置し、道の駅にその「源流サミット」をPRするLED電光掲示盤を設置いたしました。携帯電話の充電など災害時の非常用電源としても有効であることが分かりました。予期せぬ大規模災害が多発している今、大規模集中型電力に依存した我々の暮らしに安心を提供できる自然エネルギーの自立分散型電源は必要とされています。

2010年3月

広島県三次市の江の川カヌー公園にて三次市(環境政策課)、総合建設コンサルタントの復建調査設計株式会社と実証実験を行いました。水資源の豊富なエリアであるため、このような低落差・低流量環境は多数存在していました。当該事業は実証実験であったため、塵芥対策に対する予算も充分にありませんでしたが、このような「開放型周流水車」は、大きなゴミ(動物の死骸)などを除去できる除塵機があればほ問題なく常時稼働させることが可能であることがわかりました。現在は、塵芥除去不要な水車を開発しました。

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=99LvU7ZIlok

2009年12月

岡山市西川緑道公園にて総務省「緑の分権改革」の「再生可能エネルギー賦存量調査業務」で岡山市、パシフィックコンサルタンツ株式会社と実証実験を行いました。クリスマスシーズンにはクリスマスイルミネーションに発電した電気を使用しました。繁華街に位置するため、道行く多くの人に未利用エネルギーをアピールでき、発電した電気をLED電光掲示盤によるメッセージで環境啓発を行いました。また、夜間は非常に暗い場所だったので、発電した電気を足元灯としても活用できました。

2008年10月

販売実績としては、岡山市内居酒屋のエクステリア用のモニュメント水車(ポンプアップした水を木製水車の上から掛け、発電した電気をLED電光掲示盤で居酒屋のメニューなどを紹介するもの)から始まりました。導入効果として、水車という動くモニュメントであるため人目を惹き、居酒屋の集客力がアップしたとのことでした。自作の発電機のデビュー作は近隣の居酒屋さんでした。

https://m.youtube.com/watch?v=39CiReZ1cXE

小水力発電(マイクロ水力発電)のメーカーとして下掛けから低落差環境において数値解析・流体解析・模型実験を行い最適化したものを商品化しました。

株式会社エリス

本社:〒702-8021 岡山南区福田174番地

事業内容:小水力発電(マイクロ水力発電)製造・販売、太陽光発電・省エネコンサルティング、リース、農業支援サービスなど

受賞・技術登録履歴

-

第4回エコプロアワード 優秀賞受賞

2021年9月発表「第4回エコプロアワード」で、「低落差でも高効率で発電できる小水力発電WaterWecoⓇ」が、「優秀賞」を受賞いたしました。

-

UNIDO東京事務所 STePP登録

弊社の技術「WaterWeco®開放型周流水力発電システム(小水力発電)」は、国際連合工業開発機関(UNIDO)東京投資・技術移転促進事務所(東京事務所)のサステナブル技術普及プラットフォーム(STePP)に登録されました。

-

おかやましんきんSDGsアワード2021 最優秀賞受賞

2021年12月発表「おかやましんきんSDGsアワード2021」のビジネス部門で、「低落差・低流量下でも高効率で発電する小水力発電WaterWecoⓇ」が、「最優秀賞」を受賞いたしました。

-

おかやまSDGsアワード2022「特に優良な取組」表彰

2022年12月発表「おかやまSDGsアワード2022」で、「小水力発電システムWaterWecoⓇ」が「特に優良な取組」として表彰されました。

イベント

イベント